【解決】ベビーモニターの電波干渉!Wi-Fiが途切れる原因と今すぐできる対策7選

赤ちゃんの様子を離れた場所から見守るために欠かせないベビーモニター。しかし、いざ使ってみると「映像が途切れる」「雑音が入る」といった電波干渉のトラブルに悩まされることがあります。特に、Wi-Fi機器や電子レンジなど、日常的に使う家電製品が影響することも多く、その原因を正しく知っておくことが大切です。本記事では、「ベビーモニター 電波干渉 対策」と検索してたどり着いた方に向けて、家庭内で起こる電波干渉の原因や対策を詳しく解説します。

たとえば、Wi-Fiルーターの周波数帯や、atermなどのルーター機器の設定によっては、ベビーモニターと干渉を起こしやすいケースもあります。さらに、電波法違反になる可能性のある機器の使い方、盗聴防止の観点から見た携帯連動型モニターの選び方、赤ちゃんの動きを検知するセンサー機能の活用法など、安心・安全に使うための情報を網羅しています。

「ベビーモニターを置くのに最適な場所は?」「電波干渉を起こしやすい周波数帯は?」「そもそもいつまで使う必要があるの?」といったよくある疑問にも触れつつ、実際のユーザーによるベビーモニター 口コミも紹介。赤ちゃんを守る大切なアイテムだからこそ、正しい知識でトラブルを防ぎ、快適に使いましょう。

※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。商品のご購入によって、当サイトが収益を得る場合があります。

1 ベビーモニターとWi-Fiなどの電波干渉の主な原因

2 電波干渉を防ぐための具体的な対策方法

3 ベビーモニターを置くのに適した場所と周波数帯の選び方

4 盗聴防止や電波法違反を避けるための安全な使用方法

- ベビーモニターが電波干渉する対策の基本と実体験

- ベビーモニターが電波干渉しない対策で安心環境を作る

ベビーモニターが電波干渉する対策の基本と実体験

Wi-Fiが電波干渉する原因とは?

Wi-Fiの電波干渉が起きる大きな要因は、「同じ周波数帯を使う機器が複数存在していること」です。Wi-Fiルーターが主に使用する2.4GHz帯は、電子レンジやBluetooth機器、コードレス電話など家庭内の多くの機器と重なる周波数です。そのため、これらの機器が同時に動作していると、互いの電波がぶつかって通信が不安定になることがあります。

さらに、集合住宅やマンションでは、隣人のWi-Fiルーターとも電波が干渉することがあります。これは「チャンネルの重なり」が原因です。Wi-Fiには複数のチャンネルがありますが、2.4GHz帯では実際に干渉せずに使えるのは1・6・11チャンネル程度。近くのルーターと同じチャンネルや隣接チャンネルを使っていると、干渉が起きやすくなります。

このように、Wi-Fiの電波干渉は、機器の数が多いほど発生しやすく、設定を見直さない限り通信トラブルが繰り返される原因になります。

電波干渉を起こしやすい周波数帯は?

一般的に、2.4GHz帯の電波は干渉を受けやすいとされています。なぜなら、2.4GHz帯は多くの無線機器が共用しているため、通信の「混雑」が起きやすいのです。特に、Wi-Fiルーター、ベビーモニター、Bluetoothスピーカー、ワイヤレスマウス、電子レンジなどが該当します。

一方、5GHz帯は使用できるチャンネル数が多く、他の家庭機器との重複が少ないため、比較的干渉が少ない特徴があります。ただし、壁や床を通過する力が弱いため、広い家や障害物が多い場所では不安定になることもあります。

私の場合、2.4GHz帯を使っていたルーターと、同じ周波数帯のベビーモニターを同時に使用していたところ、映像がフリーズしたり、接続が切れることが頻発しました。そこで、ルーター側を5GHz帯に切り替えたところ、干渉がほぼ解消され、安定して使えるようになりました。

つまり、電波干渉を避けるには、どの周波数帯を使うかを見極めることが重要です。

2.4GHzと5GHzのメリット・デメリット

| 項目 | 2.4GHz | 5GHz |

|---|---|---|

| 通信速度 | やや遅い | 速い |

| 障害物への強さ | 強い(壁や床を回り込んで届きやすい) | 弱い(壁や床に遮られやすい) |

| 電波干渉 | 受けやすい(電子レンジ、Bluetooth等と同じ) | 受けにくい(利用機器が少ない) |

| 主なメリット | ・遠くまで電波が届きやすい ・対応機器が多い |

・通信が高速で安定している ・電波干渉が少ない |

| 主なデメリット | ・電波干渉で不安定になりやすい ・通信速度が遅め |

・障害物に弱く、届く範囲が狭い ・古い機器は非対応の場合がある |

| こんな時に | ベビーモニターとルーターの部屋が違う | ベビーモニターとルーターが同じ部屋にある |

atermルーターでの干渉回避のコツ

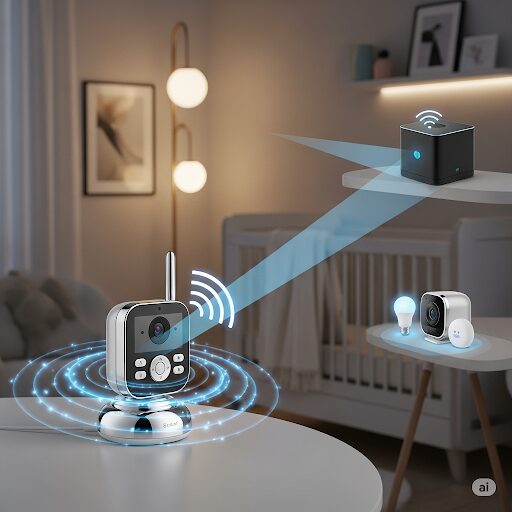

Premium Gift Compass:イメージ

atermルーターを使用している場合、干渉を回避するためには、チャンネル設定の見直しが効果的です。初期設定では「自動選択」になっていることが多いのですが、近隣のルーターと同じチャンネルを選んでしまうことがあり、干渉の原因になります。

このようなときは、設定画面から手動でチャンネルを変更するのが有効です。特に2.4GHz帯では、1・6・11のいずれかを選ぶことで、隣接チャンネルの干渉を避けやすくなります。atermシリーズでは、ブラウザから「192.168.10.1」にアクセスし、ログイン後「Wi-Fi設定」→「詳細設定」からチャンネル変更が可能です。

また、atermルーターには「バンドステアリング」機能が搭載されているモデルもあります。これは2.4GHzと5GHzを自動で切り替える機能で、干渉の少ない周波数帯へ自動で誘導してくれるため、干渉回避に役立ちます。

私が使っていたaterm WX3000HPでは、2.4GHz帯でベビーモニターの映像が乱れる現象がありましたが、5GHz帯を優先する設定に変えたところ、干渉がなくなり快適に使えるようになりました。

このように、atermルーターの設定をうまく使いこなすことで、家庭内での電波干渉を大幅に軽減できます。

電子レンジと電波干渉の意外な関係

電子レンジとWi-Fiやベビーモニターとの電波干渉は、想像以上に関係が深いものです。電子レンジが動作中にWi-Fiが遅くなる、またはベビーモニターの映像が乱れるといった現象は、多くの家庭で見られます。これは、電子レンジが発するマイクロ波が、2.4GHz帯の電波と非常に近いためです。

電子レンジとWi-Fiやベビーモニターとの電波干渉は、想像以上に関係が深いものです。電子レンジが動作中にWi-Fiが遅くなる、またはベビーモニターの映像が乱れるといった現象は、多くの家庭で見られます。これは、電子レンジが発するマイクロ波が、2.4GHz帯の電波と非常に近いためです。

特に古い電子レンジは、内部のシールド性能が弱く、わずかながら漏れ出るマイクロ波が他の機器に影響を与えます。ベビーモニターも多くのモデルが2.4GHz帯を使用しているため、同じタイミングで使用すると干渉が起きやすくなるのです。

例えば、私の自宅では、離乳食を温めている最中にベビーモニターの映像が止まることが何度かありました。最初は原因がわからなかったのですが、使用するタイミングをずらしたところ問題が改善。以降は、電子レンジ使用時にはベビーモニターの場所を少し離すようにしています。

このように、身近な家電製品が意外な電波障害を引き起こすこともあるため、設置場所や使用タイミングに注意を払うことが大切です。

実際に干渉を解決した設定変更の例

私が経験した中で最も効果的だったのは、「ルーターのチャンネル変更」と「使用周波数帯の切り替え」です。ベビーモニターの映像が途切れる原因を調べていたところ、2.4GHz帯でWi-Fiと干渉していることが分かりました。

そこで、まずルーターの設定画面にアクセスし、Wi-Fiのチャンネルを1から11のうち空いているものへ変更しました。また、モバイル端末などWi-Fi機器側は5GHz帯に接続し直すように設定しました。これにより、Wi-Fiとベビーモニターが異なる周波数帯を使うようになり、干渉がほとんど発生しなくなったのです。

さらに、ベビーモニター側でもチャンネル設定が可能な機種だったため、モニター側も別のチャンネルへ変更。結果として、映像のカクつきや通信切断が解消され、安定して利用できるようになりました。

このような設定の見直しは、特別な機器や技術がなくても自分で行えるため、電波干渉に悩んでいる方には一度試してみる価値があります。

ベビーモニターが電波干渉しない対策で安心環境を作る

ベビーモニターを置くのに最適な場所とは

ベビーモニターを安定して使用するには、設置場所が非常に重要です。理想的なのは、「他の電波機器から離れていて、赤ちゃんの様子がしっかり映る場所」です。

まず避けたいのは、ルーターや電子レンジなど、他の電波を発する機器の近くです。これらは電波干渉の原因になるため、できるだけ離すことがポイントです。また、壁や大型家具など遮蔽物が多い場所も、電波の届き方に影響を与えるため注意が必要です。

私の場合は、ベビーベッドから約1メートル離れた、壁際にある棚の上がベストポジションでした。そこはルーターからも電子レンジからも距離があり、映像も音声も安定して届きました。さらに、高さがある分、広い範囲をカメラに収めることができ、赤ちゃんの動きが見やすくなりました。

このように、ベビーモニターの設置場所は、電波の安定性と視認性を両立できる場所を選ぶことが大切です。小さな工夫で使用感が大きく変わります。

携帯連動タイプの干渉リスクと対策

スマートフォンと連動するベビーモニターは、利便性が高い一方で、通信環境によっては干渉のリスクが発生します。特に2.4GHz帯を使用するモデルは、自宅のWi-Fiや他の無線機器と周波数が重なりやすく、映像や音声の遅延、切断が起こる可能性があります。

このようなリスクを下げるには、モニターアプリの通信設定やルーター側の周波数帯を見直すことが有効です。たとえば、スマホは5GHz帯のWi-Fiに接続し、ベビーモニターには2.4GHz帯を割り当てるようにすると、電波の重なりを避けられます。また、ルーターのチャンネル変更や、電子レンジなどの強い電波を発する機器からモニターを遠ざけることも効果的です。

私の場合、iPhoneと連動するWi-Fi型モニターを使っていた際、Bluetoothイヤホンや電子レンジの使用中に映像がカクつくことがありました。設定変更後は、干渉がほとんど気にならなくなり、スマホで外出先からでも安心してモニタリングできるようになりました。

このように、携帯連動タイプは便利な一方で、使い方に少し工夫が必要です。通信の安定性を高めるには、自宅のネットワーク環境と周波数帯を意識することが大切です。

ベビーモニターは電波法違反になる?

一般的に、市販のベビーモニターを正しく使っている限り、電波法に違反することはありません。日本国内で販売されている製品の多くは、技術基準適合証明(いわゆる「技適マーク」)を取得しており、法律に基づいた電波出力や周波数を使用しています。

ただし、海外製の格安モニターを輸入して使う場合には注意が必要です。中には技適を取得していない製品もあり、そういった機器を使って電波を発信することは、電波法違反と見なされる可能性があります。最悪の場合、総務省からの指導や罰則の対象になることもあります。

例えば、私の知人が海外通販サイトで購入したモニターは、技適マークがなく、通信状態も不安定でした。後に確認すると、周波数帯が日本のルールと合っておらず、買い替えることに。これを機に、製品選びの重要性を改めて実感しました。

したがって、ベビーモニターを選ぶ際は「技適マーク」があるかどうかを確認し、信頼できるメーカーから購入するようにしましょう。

▼ 引用元の記事を読む

☞ 総務省の電波利用ポータルの「技適マークのQ&A」はこちら

電磁波の影響と安全性への配慮

赤ちゃんの近くで使うベビーモニターに対して、「電磁波は大丈夫なの?」と不安を感じる保護者も少なくありません。確かに、無線通信を利用する機器は微弱な電磁波を発していますが、その量は法律で厳しく制限されており、日常使用で健康に影響が出ることはまずありません。

とはいえ、不安を感じる場合には、できるだけベビーモニターを赤ちゃんの頭から離れた位置に設置したり、長時間赤ちゃんのすぐそばにカメラ本体を置かないといった対策を講じるとよいでしょう。また、就寝中のみモニターを使用し、起きている間は電源を切るなどの運用方法も選択肢の一つです。

私自身も、最初は電磁波の影響を気にして、カメラを天井近くの棚に設置し、距離を確保するようにしていました。そのおかげで、十分な映像範囲を保ちつつ、心理的にも安心して使用できました。

このように、正しい知識と工夫次第で、ベビーモニターの安全性は確保できます。過度に不安になる必要はありませんが、赤ちゃんの成長環境を意識した設置や使い方を心がけることが大切です。

ベビーモニターのタイプ別比較(Wi-Fi / 専用モニター)

| 項目 | Wi-Fiタイプ | 専用モニタータイプ(FHSS方式など) |

|---|---|---|

| 接続方法 | 自宅のWi-Fiルーターを経由 | カメラとモニターが直接通信 |

| モニター | スマホ、タブレット | 付属の専用モニター |

| 外出先から確認 | 可能 | 基本的に不可 |

| 設定の難易度 | やや手間がかかる場合がある | 簡単(電源ONですぐ使える) |

| 電波干渉リスク | あり(他のWi-Fi機器と干渉しやすい) | 非常に少ない |

| セキュリティ | パスワード管理や暗号化設定が重要 | 独自の暗号化で盗聴されにくい |

| おすすめな人 | ・外出先からも様子を見たい人 ・スマホで一元管理したい人 |

・設定の手間を省きたい人 ・電波干渉やハッキングを避けたい人 |

盗聴防止機能で選ぶべきポイント

ベビーモニターを選ぶ際、盗聴防止の観点は非常に重要です。とくに無線タイプの製品では、外部からのアクセスが可能な仕組みであれば、悪意ある第三者に映像や音声を盗み見られるリスクが否定できません。

まず注目すべきは「暗号化通信」の有無です。AESやWPA2といった強力な暗号方式を採用しているかどうかで、通信内容の安全性は大きく変わります。Wi-Fi接続型のモニターであれば、家庭用ルーターと同じレベルのセキュリティが必要と考えると良いでしょう。

また、パスワードの初期設定が変更可能かどうかもチェックポイントです。購入後すぐに独自の強固なパスワードに変更できる製品であれば、外部アクセスのリスクを下げられます。

私が以前使用していたモニターは暗号化の記載がなく、アプリレビューにも「勝手に接続された形跡がある」とのコメントがあったため、すぐに別のモデルに買い替えました。新しい製品はAES暗号化対応かつ2段階認証付きのスマホアプリがセットになっており、安心感が段違いでした。

このように、盗聴防止の面から見ると「通信の暗号化」「パスワードの自由設定」「アプリのセキュリティ機能」の3点を重視して選ぶとよいでしょう。

センサー機能付きの製品が有利な理由

センサー機能付きのベビーモニターは、育児中のストレスを減らすうえで非常に有効です。赤ちゃんの動きや音に反応して自動で通知してくれるため、四六時中画面を見ている必要がなく、保護者の負担を軽減できます。

多くのセンサーモデルは、「動体検知」「音声検知」「温度センサー」などを搭載しており、状況に応じて使い分けができます。例えば、赤ちゃんが寝返りを打つと自動で録画が開始されたり、泣き声を感知するとスマホに通知が届く機能などが代表的です。

私の家庭では、温度センサーが特に役立ちました。冬場に暖房が効きすぎて部屋が暑くなりすぎることがあったのですが、温度が設定上限を超えるとアラートが届くため、適切な室温管理がしやすくなりました。これにより、夜間に何度も部屋を確認する手間が減りました。

このようなセンサー機能は、ただ映像を映すだけのモニターとは違い、赤ちゃんの安全をより立体的にサポートしてくれます。忙しい育児の中で「知らせてくれる安心感」が欲しい方には特におすすめです。

センサー機能の信頼性で選ぶなら、CuboAiシリーズ

赤ちゃんの安全を第一に考えるなら、センサー性能に優れたスマートモニターの導入が不可欠です。

特に注目したいのが、「CuboAi スマートベビーモニター(スタンドセット)」と「CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット」。いずれも2.5Kの高画質とAI安全検知機能を搭載しており、赤ちゃんの顔の覆い・うつぶせ寝・咳・泣き声などを瞬時に検出。5GHz Wi-Fi帯への対応やAES暗号化通信により、電波干渉やハッキングのリスクも大幅に低減されます。

さらに、「赤ちゃんねんね見守りセット」では、呼吸センサー付きパッドが同梱されており、小さな胸の動きまで正確に感知。センサーパッドとモニターが連動し、赤ちゃんの“見えない変化”まで逃しません。

CuboAiはこんなご家庭におすすめ

- ネットワーク干渉やセキュリティが気になる方

- 呼吸やうつぶせ寝など、見逃したくない異変が心配な方

- 夜間の様子をスマホでチェックしたい方

導入も簡単なスタンド式設置タイプで、壁に穴を開ける必要もありません。安心・安全を追求するなら、CuboAiシリーズは非常に頼れる選択肢です。

▼【スタンド設置型】

☞ CuboAi スマートベビーモニター スタンドセット(Amazon)

▼【呼吸センサー付き】

☞ CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット(Amazon)

ベビーモニター 口コミで見えた実際の不満点

ベビーモニターの口コミには、ユーザーのリアルな声が反映されており、購入前に参考にしておく価値があります。とくに多かった不満点として、「接続が不安定」「音質が悪い」「アプリが使いにくい」といった点が目立ちます。

まず「接続の不安定さ」についてですが、Wi-Fiタイプのモニターは電波状況に大きく影響されやすいため、家の構造やルーターの性能によっては映像が途切れるケースがあります。これを防ぐには、Wi-Fi中継機を使うか、有線LAN対応モデルを選ぶという方法があります。

次に「音質の悪さ」については、特に赤ちゃんの泣き声がこもって聞こえるという意見がありました。マイクの感度が高すぎるか、逆にノイズを拾ってしまう設計である場合が多いようです。購入前にサンプル音声をチェックできる商品であれば、失敗を避けやすくなります。

また、「スマホアプリの操作性」についても不満が散見されました。アプリが重い、通知が届かない、ログインし直すたびに時間がかかるなどの声があり、特に忙しい育児中にはストレスになる要因となっています。

これらの声から分かるのは、スペックだけでなく「実際の使いやすさ」が非常に大切だということです。口コミはネガティブな意見もあえてチェックし、自分の生活環境に合ったモニターを選ぶ判断材料にするとよいでしょう。

ベビーモニターが誰もいないのに反応する?

ベビーモニターが「誰もいないのに反応する」という現象は、実際に使用している家庭でもたびたび報告されています。このようなケースにはいくつかの原因が考えられ、必ずしも故障や怪奇現象ではありません。

まず考えられるのが「センサーの感度設定」です。動体検知機能や音声感知センサーの感度が高すぎる場合、小さな影や空調の風で動いたカーテン、空気清浄機の動作音などにも反応してしまうことがあります。私が使用していたモニターも、室内で加湿器を使っていたときにたびたび誤反応を起こしていました。感度設定を中程度に下げたことで、不要な通知はかなり減りました。

次に、赤外線カメラ付きのモデルでは、夜間モードに切り替わる際の光の変化や、カメラ内部の赤外線リフレクションによって一時的なノイズや映像の乱れが「人影のように見える」ことがあります。とくに暗い部屋では、光の反射によって不自然な映像になることも少なくありません。

また、Wi-Fi対応型ベビーモニターでは、ネットワークの遅延やバグによって過去の映像が一瞬再生されたり、音声のラグが発生したりすることもあります。このような症状は、ファームウェアのアップデートや再起動で改善される場合があります。

万が一、不審な動作が継続的に起きる場合は、製品の取扱説明書を見直すか、メーカーに問い合わせるのが確実です。また、必要以上に心配せず、まずは周囲の環境や設定項目を一つずつ見直してみることが大切です。

このように、誰もいないのに反応する原因は複数ありますが、ほとんどは設定や環境の見直しで対処可能です。驚かずに冷静に原因を探ることが、安心してベビーモニターを使い続けるコツです。

ベビーモニターはいつまで使う?必要性の見極め方

ベビーモニターを使う期間は、家庭の育児スタイルや子どもの成長スピードによって異なります。ただ、おおよその目安としては「赤ちゃんが1人で安心して寝られるようになる時期」までと考える家庭が多いようです。

まず、生後0〜6か月の時期は、赤ちゃんの夜泣きや呼吸の確認、授乳のタイミングなどが頻繁にあるため、モニターの必要性は非常に高いと言えます。寝室を別にしている場合は特に、ちょっとした音や動きにも気づけるベビーモニターは心強い存在です。

その後、1歳前後になると夜間の授乳が減り、寝返りやお座りが安定してきます。この段階で「もうモニターは必要ないのでは?」と考え始める方も多いですが、私の場合は子どもが2歳になる頃まで活用していました。理由は、昼寝中の安全確認や、保育園前の準備時間などに、映像で様子を確認できる安心感があったからです。

一方で、必要性が下がるサインもあります。たとえば、子どもが「ママ、のど乾いた」といったように自分で声をかけられるようになったり、夜中に自分でトイレに行けるようになったタイミングは、モニター卒業の一つの目安になるでしょう。

ただし、センサー付きモニターを使っている場合は、睡眠の質や部屋の温度管理を継続的にチェックしたいと考える家庭もあります。そのため「モニターを手放すと逆に不安になる」という声も少なくありません。

このように考えると、使い続けるかどうかは一律の正解があるものではなく、「子どもの成長段階」と「親の不安の度合い」のバランスで判断するのが現実的です。定期的に使用目的を見直しながら、卒業のタイミングを探っていくのがおすすめです。